老後資金

老後資金 · 2025/04/09

介護費用は「平均」だけでなく、ご自身の状況に合わせて考えることが大切です。認知症などで費用が変わりやすいため、早めの準備とライフプランの見直しがおすすめです。将来の安心のために、まずはお気軽にご相談ください。初回20分無料相談も実施中です。

老後資金 · 2025/04/08

将来の介護費用やお金に不安を感じていませんか?不安の正体をつかむことで、適切な備え方が見えてきます。お気軽にご相談ください。あなたに合ったアドバイスをさせていただきます。今すぐお問い合わせください。初回20分無料相談実施中

老後資金 · 2025/03/28

「老後の貯金、年金だけで本当に足りますか?」

ひとり老後のお金の管理に不安がある方へ、専門家が最適な対策をご提案します。今すぐ老後資金の不安を解消しませんか?初回20分無料相談実施中

老後資金 · 2025/01/18

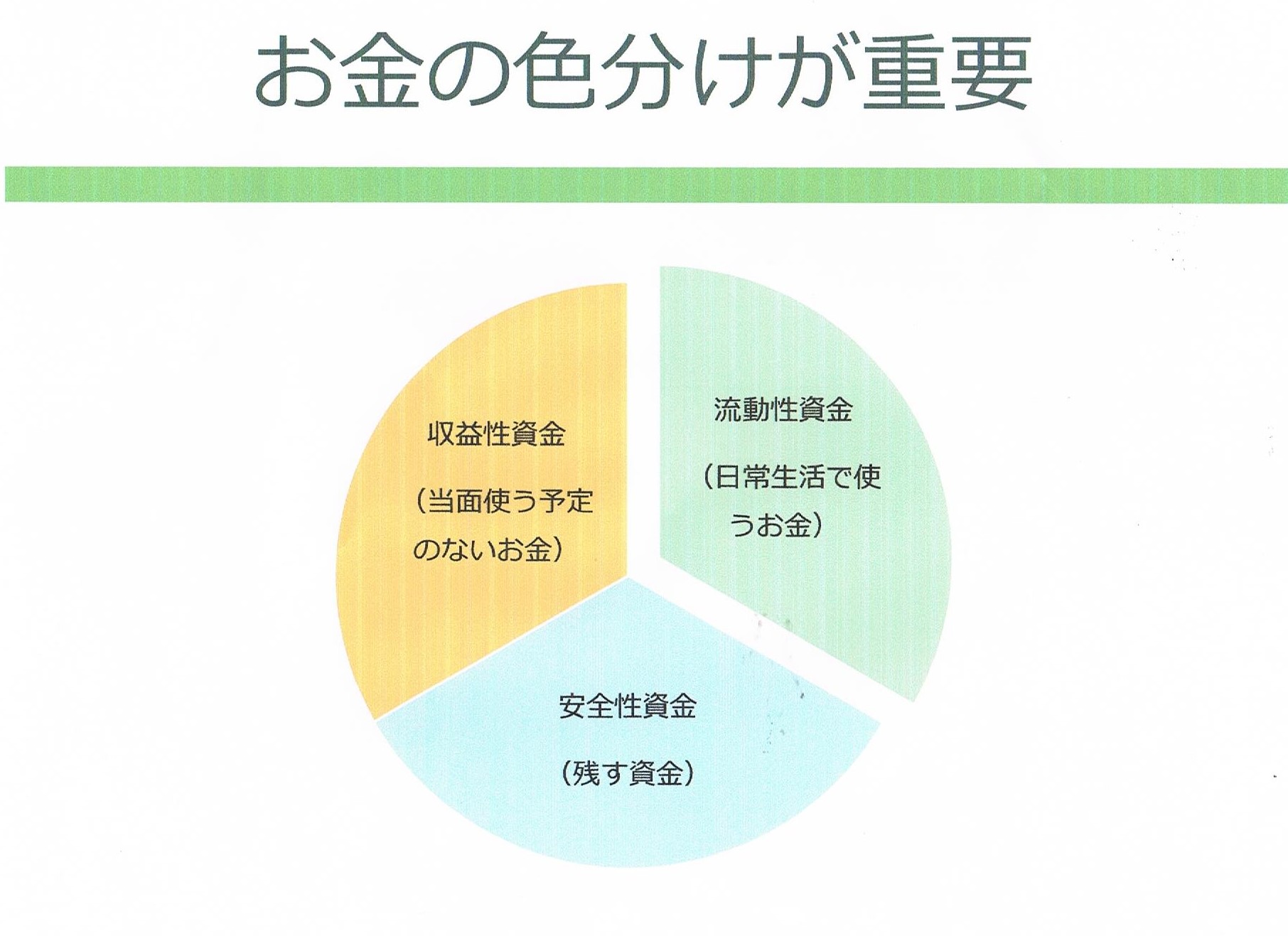

年金だけでは将来が心配…そんな方に向けて、老後資金の目標設定から、初心者でも始めやすい資産運用の基本をわかりやすく解説します。初回20分無料相談実施中! 今すぐご相談を

老後資金 · 2024/09/05

老後資金を計画的に準備することで、安心した生活が実現します。生活費、医療費、介護費用を含め、収入と支出を見直し、資金管理をしっかりと行いましょう。初回20分無料相談実施中!

老後資金 · 2024/08/30

老後資金2000万円〜4000万円が必要と言われる中、支出を減らすことがカギ。固定費の見直し、特に居住費や生命保険、携帯電話の見直しが効果的です。初回20分無料相談実施中!今すぐチェック!

老後資金 · 2023/12/30

子供のいない夫婦を例。

サラリーマンだった夫80歳(老齢基礎年金78万円、老齢厚生年金(報酬比例部分120万円))が亡くなった場合、専業主婦の妻75歳(老齢基礎年金78万円)の遺族年金はいくらになるのでしょうか。※その他の要件は満たしている。

遺族基礎年金は上記の「子」がいないため該当しません。

次に、遺族厚生年金ですが、妻は夫の報酬比例部分の4分の3(120万円×3/4)の90万円が受給できます。よって、妻は夫の亡くなった後は、ご自身の老齢基礎年金(78万円)に遺族厚生年金(90万円)を加えた金額168万円を受給できます。

夫が生きていたころは、夫婦で276万円(毎月23万円)の年金が、夫が亡くなったことによって168万円(毎月14万円)へ。

夫婦でもらっていた年金額の約6割です。思っている以上に少ないのではないでしょうか。

老後資金 · 2023/12/29

公的年金制度には、国民年金と厚生年金があります。また、年金制度は3階建てなっており、1階は日本国内に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金、2階は会社員や公務員の人が加入する厚生年金保険、3階は企業年金や確定拠出年金などです。

国民年金の第1号被保険者とは、学生、農業従事者、自営業者など。第2号被保険者は、サラリーマンや公務員、第3号被保険者はサラリーマンや公務員の配偶者になります。

なお、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、国外に居住する20歳以上65歳未満の人で日本国籍の人、被用者年金制度の老齢年金または退職年金の受給権を持つ20歳以上60歳未満の人などが基礎年金額を満額に近づけるために(市区町村に申し出ることにより)任意加入被保険者となることができます。

老後資金 · 2023/01/02

未支給年金とは、故人がまだ受け取っていない年金がある場合に、故人と生計を同じくしていた遺族が未支給分の年金を受け取ることができます。例えば、5月に亡くなった場合、4月分、5月分の2か月分が未支給年金になります。次の場合はどうでしょうか。

6月2日に亡くなった場合はどうでしょうか。

未支給年金は、4月分、5月分、6月分の3ヶ月分を受け取ることができます。

6月27日に亡くなった場合はどうでしょうか。

未支給年金は、6月分の1ヶ月分になります。

7月2日に亡くなった場合はどうでしょうか。

未支給年金は、6月分、7月分の2カ月分になります。つまり、まずは、亡くなった月が「奇数月か偶数月」で異なります。奇数月の場合は2か月分の未支給年金を受け取ることができます。