こんにちは。ファイナンシャルプランナー(FP)・行政書士の河村修一です。

親の老老介護・遠距離介護を実際に経験した立場から、相続手続きや遺言書の作成、財産管理に加え、介護費用の見通しや保険の判断、老後資金の準備まで幅広くお手伝いしています。

「手続きとお金、両方の相談ができる窓口」として活動しています。

この記事も、そんなお悩みを持つ方のヒントになれば幸いです。

日本の高齢化が進む中、65歳以上の高齢者のうち、介護や支援を必要とする方の数は増え続けています。

厚生労働省の公的な統計によると、高齢者の約5人に1人が「要支援」または「要介護」の認定を受けており、これは日本の超高齢社会の現状を象徴しています。

具体的には、全体の約20%近くが介護や支援の必要な状態であることが示されています。

要介護認定者は年々増加傾向にあり、高齢者の増加に伴ってさらに増えていくことが見込まれています。

これは単に数字の上の問題だけではなく、介護現場の人手不足や家族の介護負担の増加といった社会課題にも直結しています。

令和6年11月末現在(暫定)、第1号被保険者のうちで要介護認定者数(要支援含む)は全国で約723.3万人となっています。

具体的な認定者数・認定者数に対する割合:

- 要支援1【約106万人:14.7%】

- 要支援2【約103万人:14.2%】

- 要介護1【約149万人:20.6%】

- 要介護2【約121万人:16.7%】

- 要介護3【約94万人:13%】

- 要介護4【約91万人:12.6%】

- 要介護5【約59万人:8.2%】

ご参考までに、1年前の令和5年11月末現在では要介護認定者数(要支援含む)は約29.3万人少ない約694万人でした。

また、(令和6年11月末現在)第1号被保険者数は、3,589万人となっており 第1号被保険者に対する65歳以上の認定者数の割合は、約19.8%となっています(保険者が、国民健康保険団体連合会に提出する受給者台帳を基にしたもの) 。

※詳細は、介護保険事業状況報告(暫定)厚生労働省ホームページをご参照ください。

要支援・要介護とは?

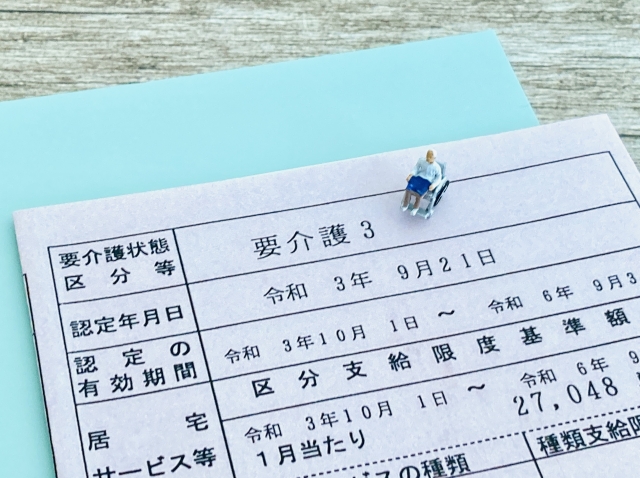

介護保険制度においては、介護や支援の必要度に応じて、以下の7段階で認定されます。

-

要支援1・2

-

要介護1~5

なお、要介護認定者(要支援含む)とは、「要支援1.2」や「要介護1~5」の認定を受けた人たち。

「要支援」とは、日常生活の基本動作は概ね自立しているものの、生活の一部で支援や見守りが必要な段階です。

一方、「要介護」とは、日常生活の「基本的日常生活動作(ADL)」に対して継続的な介護を要する状態です。

数字が大きくなるほど介護の必要度が高くなり、「要介護1」・「要介護2」・「要介護3」・「要介護4」・「要介護5」の5段階に分かれています。

例えば、友人が「自分の親は要介護5だから」と話した場合、それは最も重い介護状態を指しています。

ですので、数字が大きいほど軽くなる障害年金のような仕組みと混同しないよう注意が必要です。

ザックリしたイメージでは、次のような感じです。

- 要介護1:部分的な介護が必要で、主に手段的日常生活動作(買い物や掃除など)に低下が見られます。

- 要介護2:食事・排泄・入浴などの基本動作に介護が必要になる場合があります。

- 要介護3~5:介護度が進行し、全面的な介護や介助が必要となる状態です。特に要介護5は寝たきりや意思疎通が難しい状態を指すことが多いです

このような区分は、介護サービス利用の目安や施設入所の条件ともなっており、介護度に応じて受けられるサービスや費用負担も異なります。

なお、参考として厚生労働省老人保健課の資料「要介護認定の仕組みと手順」より、要支援・要介護の状態像をまとめると以下のようになります。

※参照 要介護認定の仕組みと手順 厚生労働省老人保健課 11頁

- 「要支援状態」

日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態

- 「要介護1」

要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態

- 「要介護2」

要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

- 「要介護3」

要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態

- 「要介護4」

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

- 「要介護5」

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

特養・老健の入所条件と介護度の実態

介護保険施設へ入所するためには一定の条件があります。

福祉系の介護保険施設である「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、通称:特養)」の場合、原則として要介護3以上の認定が必要です。

要介護3のイメージは「ベッドとお友達」という感じで、実際に私の親(要介護3)の場合も、ご飯を食べるときはベッドに座って食べ、会話やテレビ鑑賞もベッドに座って行っていました。

要介護認定者全体のうち、要介護3以上の方は約3割強にあたり、特養の入所対象者はこの層が中心となっています。

一方、医療系の介護保険施設である「介護老人保健施設(老健)」は、原則65歳以上で要介護1以上の認定があれば入所可能です。

要介護1以上の方は要介護認定者の約7割強を占めており、老健は比較的幅広い介護度の方が利用できる施設となっています。

このように、介護保険施設の入所条件は施設の種類によって異なり、介護度に応じて利用できる施設が変わることが重要です。

<関連記事>

ファイナンシャルプランナー(FP)への相談の意義

こうした状況において、ファイナンシャルプランナー(FP)は介護費用や老後資金の計画、家計管理、税金、相続対策、財産管理の観点から包括的にサポートできるため、相談窓口として非常に適しています。

一方で、行政の窓口やケアマネージャーは、主に介護サービスなど高齢者の生活支援に関するサポートを行っています。

そのため、具体的な中長期の資金計画や法的なアドバイスについては専門外である場合が多いのが現状です。

FPは、介護が必要になる前から将来を見据えた資金準備の方法、公的制度を活用した負担軽減策、さらには成年後見制度や家族信託を活用した財産管理など、幅広い分野でのアドバイスが可能です。

早めに相談することで、いざという時に慌てずに対応できる安心感を得られることも大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ

-

高齢者の約20%が要支援または要介護認定を受けており、介護の必要性は今後も増加傾向。

-

介護度によって受けられるサービスや施設入所の条件が異なる。

-

介護費用は長期化すれば家計に大きな影響があり、介護費用だけでなく生活全体の資金計画が重要。

-

FPは介護費用の計画、家計管理、財産管理、税務や相続対策まで幅広く支援できる。

介護は「もしも」のときの備えが非常に大切です。介護に関する資金面や手続きで不安がある方は、専門家の力を借りて、早めに準備を進めることをおすすめします。

また、介護や生活に関するさまざまなテーマについて、介護ポストセブンでも取り上げています。こちらの記事もぜひご覧ください。

メディア掲載実績

私のコメントや情報提供を行った記事が、以下のメディアに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。

介護費用で困らないチェックリスト

「親が後期高齢者になったけど、何を準備すればいいかわからない…」そんな方のために、今すぐできるチェックリスト をご用意しました!

- 親の年金額と貯蓄額を把握している?

- 介護費用をどこから出すか決めている?

- 認知症になったときの財産管理の準備は?

介護費用や生前対策についてのご相談も受け付けています。